事業を支えるため、本の種まきだけでなく、畑の種まきもして、自給自足の生活を支えています。

500坪の土地で育てている野菜や花、ハーブのレポートです。

2011年 2012年1月~6月 2012年7月~12月

12月29日(土) お宝探し

一時、貴重な青空が見えた。

多分半日も持たないかも。

この間に、正月用の野菜の掘り出しにかかる。

すっかり重くなった雪をかき分け、見つけ出したお宝。

大根、白菜、キャベツ、セロリカブ、ニンジン。

秋の日照不足で、全体的に小柄だが、天然の冷蔵庫(雪)のお陰で、甘みは充分。

おせち料理に充分使えそう。

12月24日(月) クリスマスプレゼント

恒例のクリスマス寒波が居座った。

よくもまあ、忘れもせず、照準を合わせて、毎年律儀にやってくるものだわ。

シジュウカラなどの小鳥達は、いよいよ餌が手に入らなくなったらしい。

梢でうるさく鳴きたてる。

クリスマスといえば、誰かに、何かをあげたくなる日。

野鳥達にも、ちょっとしたプレゼントを贈った。

目立つ色合いのリンゴとミカン。

うまく見つけてくれるといいな。

12月21日(金)冬至カボチャ

今年、大豊作だったカボチャの『スーパー栗美人』

一番大きいのを、冬至用に取っておいた。

でも、ただの小豆カボチャでは面白くない。

趣を変えて、小豆カボチャ羊羹にしてみる。

母のお客にも、なかなか好評のようだった。

外仕事もできないこの季節は、ジャムつくりに精を出す。

お得意客へのお歳暮です。

12月16日(日)超レア野菜

ちょっと遠出した時の楽しみは、産直巡り。

販売野菜の種類もなかなか多いが、アシード農園は、それ以上のレアものを目指す。

例えば、ザーサイ。

先だって、試しに収穫して、なかなかいい感じだったので、今日は本格的に収穫する。

寒さ対策の不織布は、密室が仇になって、虫かご状態。

あちこちに、アオムシがしっかり生きている。

葉は食われまくりで、見るも無残な姿だ。

葉と茎に分けてばらし、塩でぎっちり漬ける。

4,5日して水が上がったら、二日かけて塩抜きし、調理する。

葉も、細かく刻み、干しエビなど入れ、佃煮風にすると、酒の肴の乙な一品となる。

もう一つは、セロリアック(根セロリ、セロリカブ)

4月に播種して、12月中ごろ収穫だから、ありつけるまで、兎に角長い。

栽培期間の長さにかけては、きっと横綱だろうな。

丸く太った根の部分の皮をむくと、カブ・・・orイモ?

煮ると、ホクホクしていて、香気も強い。

ボルシチ料理にもってこいの食材だ。

今日は、この時期にしては、ほんとに珍しい穏やかな天気。

このときとばかり、柿の剪定に取り組む。

あたりがすっかり見えなくなるまで。

これからクリスマス寒波が来るらしい。

冴え冴えとした三日月も、なかなか見られなくなる。

12月13日(木) 寒肥

気温が緩み、雨が降ったりしたので、雪が少し溶けた。

この間にと、小雨の中、大急ぎで、果樹に寒肥を施す。

去年は、初雪がいきなり根雪になって、ひどいことになった。

寒肥の施肥時期が、3月と遅れ、おかげで作柄は、散々だった。

少しでも、土の見えているうちに!と、息を切らしての、作業となる。

果樹の周囲に穴を掘り、草木灰、骨粉、油粕、燻炭など混ぜ合わせたものを埋めていく。

どうぞ、来年こそは、結実しますように!

まだ、一度も実がなっていない、ギンナン、アンズ、リンゴ、ユズ、ケンポナシ、サジー、スモモたち。

12月11日(火) 野菜掘り出し

いよいよ根雪でしょうか。

畑には、雪がどかっと積もってしまった。

スコップ持って野菜堀り。

ニンジン。

セロリアック(根セロリ)。

二十日大根。

木イチゴのインディアンサマー。

12月5日(水) 日照不足がたたる

秋野菜の生長が思わしくなかった。

押しなべて、細め、小さめ。

味は悪くないけど。

白菜は、巻がゆるく。

キャベツは、巻が小さい。

12月3日(月) 晴天の点描

これからの季節、もうこんな澄み切った青空は見られない。

最上川の向こうの鳥海山もくっきりだ。

今朝は、今年最大の冷え込みで、畑の貯水槽に、初氷がはった。

大和柿収穫。

ただ放置して、ぐしゅぐしゅなったのをスプーンで食べる種類。

取り残した柿は、野鳥の餌になる。

ザーサイ収穫。

この、こぶの部分を、塩漬けした後、調味液に漬けると、いわゆる搾菜の出来上がり。

最後のバラは、冴え冴えとして美しい。

これから寒空に向かって咲くのは、枇杷ぐらいしかない。

天気がいいと気分も良く、仕事が捗ったので、野鳥の餌台までできちゃった。

11月25日(日)ひょろひょろ

播種後二週間目の、キッチンプランターのレタス。

やはり、北向きの窓は、厳しいかも。

11月23日(金)田の神あげ

新米とお神酒を上げ、田の神様をねぎらい、田んぼからお上がりいただく日(新嘗祭とも言う)。

一般には、勤労感謝の日ですがね。

11月19日(月)貴重な晴れ間は

とにかく忙しい。

芭蕉の雪囲い。

二十ウン年前、長女誕生の記念に植えたキウイの収穫。

今年もたくさん実って、お歳暮用のジャムとなる。

長女も、愛が実って、17日めでたく結婚。

ウコン収穫。

新米の発送。

走り回って一日が過ぎる。

11月18日(日)暴風雨

一日中荒れ狂った天気で、庄内空港は、飛行機も欠航かなぁ。

天気が上がらないので、芭蕉の雪囲いもできない。

畑は、防風対策の、不織布の被いだらけ。

畑の種まきは、低温で発芽しないので、菜花、冬菜を以って終了。

でも、seederは、めげずに、キッチンに、レタスの種を蒔く。

北側だから、うまく育つか、ちと心配。

11月15日(木)初雪?

よく見たら、粒が大きくて、雹だった。

すさまじい勢いだったらく、野菜の葉にボツボツ穴があいていた。

11月12日(月) 落ち葉の山

掃いても掃いても、掃いた先から、落ち葉が散る。

そして片付ける暇もないまま、容赦ない雨が・・・

今年の秋の天気の悪さには、お手上げだ。

11月10日(土)長いことご苦労さん

今年最後の収穫になった野菜。

万願寺唐辛子、長ナス、金時草。

7月はじめの初収穫から4ヶ月間、食卓を楽しませてくれた。

最後のメニューはてんぷら。

かたや、まだまだ頑張る野菜たち。

大根、雪菜、オカノリ、ホウレンソウ、キクイモ、丹波芋。

11月9日(金)ラフランスの蜂蜜煮

事務所にストーブが入ると、余熱を利用しての、ジャムや保存食作りに余念がない。

11月4日(日) 収穫最盛期

今までで一番のできのホウレンソウ。

今までで一番のできのホウレンソウ。

大根は土の中から15㎝露出したら収穫し時。

大根は土の中から15㎝露出したら収穫し時。

ほったらかしのヤーコンはやや小ぶり。

ほったらかしのヤーコンはやや小ぶり。

外側は穴だらけでも、中はきれいな無農薬白菜。

外側は穴だらけでも、中はきれいな無農薬白菜。

雨の晴れ間を縫って、せっせと干し柿作り。

雨の晴れ間を縫って、せっせと干し柿作り。

野鳥に食べられないよう、キッチンの窓からよく見えるところに吊るす。

野鳥に食べられないよう、キッチンの窓からよく見えるところに吊るす。

11月3日(土)秋の庭

花の色も種類も少なくなって・・・

ホトトギス

ホトトギス

フジバカマ

フジバカマ

シュウメイギク

シュウメイギク

雑然としているところも侘しい。

雑然としているところも侘しい。

10月14日(日)来年の畑に向けて

来年、いろんな野菜の株元に敷く稲藁を調達する。

10月13日(土)収穫たけなわ

巨大ゴーヤ800グラム!

でかくても、普通においしい。

モッテ菊と金ゴマ

10月8日(月)冬支度

白鳥の鳴き声がする。はじめは気のせいかと思っていたけど。

見上げると、まぎれもなく、久しぶりの姿が、空をよぎっていく。

カメラを向けたときは、白鳥はもう視界から消えていた。

どよんと重苦しい灰色の雲が垂れ込め、季節は、冬に向かって転落していく。

白鳥の声がそれを告げている。

それでも去年より4日遅れという。

雪は出来るだけ遅く、出来るだけ少なく降ってほしいなぁ。

とりあえず、冬の薪は、着々確保。

10月8日(月)シカクマメ栽培日誌⑪

彼岸すぎ、急に気温が下がり、一時瀕死状態になったが、ここに来て、復活。

最多の収穫となる。万願寺唐辛子と味噌炒めがおいしい。

10月7日(日)秋の味覚収穫

クルミ、洋ナシ、栗

10月1日(月)急速に

秋ですねぇ。

ヒガンバナ

ヒガンバナ

キンモクセイ

キンモクセイ

ムラサキシキブ

ムラサキシキブ

9月29日(土) ニューフェイス

イタリア野菜のチコリ。

軟化栽培しないと、なんだかわからない感じ。

9月29日(土)今朝の収穫

初物の丹波栗と、夏中なり続けたあさぢ白ウリ、ポリフェノールたっぷりの金時草、

まだまだなるゴーヤ(意外と柔らかい)、間引いたニンジン、二本目の秋キュウリ。

9月28日(金)シカクマメ栽培日誌⑩

諺どおり、彼岸を過ぎた。

急に気温が下がったので、シカクマメが瀕死状態。

花が茶色に変色している。

折角実がなり出したのに・・・。

南方系の野菜は、早蒔きしないと、収穫まで辿り着けない。

ここは間違いなく東北だと思い知らされる。

9月27日(木) まあまあいい感じ

土寄せした大根

9割発芽の芽出しホウレンソウ

切り戻ししたナス

モンシロチョウが去って復活の黒キャベツ(カーボロネロ)

新聞を着せられた軟化栽培中のセロリ

9月26日(水)収穫間近か

不生り年の丹波栗

袋をはずして色づけ中の洋ナシ

日照り続きで実割れの多いナツメ

水不足で小粒のサトイモ

9月25日(火)ホウレンソウの実験

直播ホウレンソウは、いつもすこぶる発芽率が悪い。

そこで、ネットでいろいろ調べ、この秋はあらかじめ、芽だしをしてから土に戻すことにした。

一昼夜浸水させた種子をキッチンペーパーに包み、冷蔵庫に入れて待つこと一週間。

見事に根が出て、モヤシ状態。

9月20日(木)白菜最大の敵

ちっちゃいくせに、白菜を穴だらけにする不届き千万な奴。

いつも一株に5~6匹はいるダイコンサルハムシ。

たちの悪いことに、人の気配を感ずると、白菜の中心めがけて落ちていく。

しかもペアでいるから、ニ倍腹が立つ。

9月20日(木)友禅菊

ほんとに久しぶりのまとまった雨。

薄紫の花が咲き出すと、ぐっと気温も下がって秋の気配。

9月18日(火)和梨収穫

朝からヒヨドリが、梨の木の近くでたむろしてギャアギャアとうるさい。

「梨が食べごろになったから、今からみんなで行くぞ!」

と意思確認をしている。

去年は、この意思確認の30分後に行ったので、すっかり食い尽くされてしまった。

うかうかしていられない。

今年は、全ての仕事を投げ出して、即、収穫に取り掛かる。

樹齢90年近い梨の木は、今年も、30個余りの実をもたらしてくれた。

9月17日(月) キワーノショック

緑の壁だったキワーノに異常が発生した。

突然といっていいくらい。

葉が一斉に溶けたよう無くなり、枯れ始めた。

おかげで、葉に埋もれていた実がいきなり明るみの出てきたが。

しかもその実には、小さな青虫があちこち取り付いている!

何というゲリラ的発生。

仕方ない、5個ばかりの奇怪な実を収穫して味見をした。

なんと言えばいいのか・・・

しいて言うなら、キュウリをほんのちょっとだけ甘くした感じ。

でも、苗で購入した時の、ホームセンターのふれこみは、確かフルーツだったと・・・?

9月16日(日)シカクマメ栽培日誌⑨

朝晩の気温が下がりだしたら、実がどんどんなり始めた。

9月15日(土) 秋野菜すくすく

ニンジン

ザーサイ

コマツナ、カラシナ

大根

9月7日(金)緑の壁キワーノ

これはもうグリーンカーテンなんかじゃなくて、壁です!壁。

そして実は、こんな感じ。

9月3日(月)シカクマメ栽培日誌⑧

つるは、2mのネット超え。第一果発見!

9月2日(日) 第二ラウンド

8月中旬、カボチャの『スーパー栗美人』を、一気に収穫した。

ところが、つるにエネルギーが残っていたらしく、その後、雌花をどんどん付け出した。

いわゆる“うらなり”ってやつね。

でも、ここはそれ、ちょっと肥料と水で手間をかけ、第二ラウンドの挑戦の価値はあるんじゃなかろうか。

美味しいのができたら、もうけものだもん。

8月31日(土)収穫

トウガンは、常温で越冬するらしい。

今年初めて結実したサルナシ。

100CCくらいの果実酒にはなるかな。

8月24日(金)移植開始

防虫ネットを掛けても、コオロギが入り込み、バリバリ食べていく。

存命率4割とは、悲しい。

春蒔きの倍のスピードで成長するキュウリ。

8月22日(水) 秋野菜の種まき

キャベツ、白菜、高菜など、発芽するのは早いが、片っ端から害虫の餌になっていく。

8月21日(火)トンネル栽培のトマト

枝を一本立ちさせて、トンネル状に誘引してみた。

枝先に行くにつれ、実はどんどん小さくなるが、まずは成功。

8月16日 シカクマメ栽培日誌⑦

ごく薄い紫色の花が咲き始めた。

8月12日(日) ゴマの花盛り

淡いピンクがすがすがしい。

8月4日(土)日照り続き

畑へ水を供給していた井戸の水が枯れた。

朝晩水やりしているのに、畑のあちこちに、ひび割れ出現。

日に三度も収穫していた平ササゲも枯れ気味になってきた。

キュウリ類の葉もあちこち黄ばみ始めた。

甘みを増すため、収穫時は水切れさせたほうがいいのは、トマトやメロン類ぐらい。

後は、ほとんどの場合、夏の給水はどうしても必要なのだけど・・・

いつまで続くこの水不足。

8月1日(水)畑も夏休み

ジャガイモ、タマネギなど、収穫の終った畑は、ちょっと夏休み。

地力を戻すため、土を細かく耕し、ビニールマルチで太陽熱土壌殺菌。

一ヶ月ほどしたら、大根など秋野菜の畑として復活する。

7月31日(火)ナタマメ初収穫

意外と使い道がないようだ。

7月30日(月)シカクマメ栽培日誌⑥

支柱を立て、ネットを張ったら、順調にツルが絡み始めた。

7月29日(日) ヘビを食うやつ

畑のヘビウリを、食い散らかしたやつがいる。

例のカラスの夫婦に違いない。

7月21日(土)シカクマメ栽培日誌⑤

やっと、畑に移植した。

風に弱いというので、当分は、ネットの中で育てて行く。

7月20日(金) そわそわ

収穫間近。カボチャ『スーパー栗美人』。

ウリ『グリーンパール』。

そして、収穫最盛期のグローバルな野菜たち。

『ジャワホウレンソウ』、 『ニュージーランドスピナッチ』、『スイスチャード』。

病害虫に強く、夏中収穫できるとこがありがたい。

栄養価も、申し分ないが、お世辞にも美味とはいえない。

夏に向かい、葉もの野菜が乏しくなる季節。

だから贅沢は言えない。

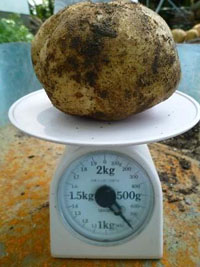

7月19日(木)でかい!

ジャガイモの『トウヤ』と『ダンシャク』を収穫。

今年のは、全体的に、たまげるくらいでかい。

最大800グラム超。

若いトマトとそっくりなジャガイモの実。

7月18日(水)時には全くの失敗も

これもニューフェイスの野菜、『金カブゴールド』。

二十日大根の仲間で、一ヶ月足らずで収穫できるとあったが・・・カブが根っこのまま。

ここまでの完全な失敗は珍しいかも。

7月17日(火)ぎょっ!!

この姿かたちが災いして、日本では普及しなかったらしい。

『ちりめん瓜(別名ヘビ瓜)』。

ベーコンと炒めたり、漬物にしたり、調理すると、意外とおいしい。

まして、元の形を見せなければ・・・。

7月17日(火) 芭蕉の花

我が家に植えられて、もう80年以上になる芭蕉。

秋田県象潟の甘満寺次ぐ北限のものらしい。

いつも、4,5本咲く花が、今年はたった一本だけ。

葉の繁りも例年よりずっとまばら。

今年の冬の低温が相当応えたらしい。

しかも、開花した株は、必ず枯れるから、来年がちょっと心配。

7月15日(日)シカクマメ栽培日記④

南方系の植物なので、気温上昇と共に、発芽率も7割までUP。

成長点を食害された株も、しっかり脇芽が出てきて、たくましい。

親類のナタマメが、畑で開花し始めた。

これも、もうそろそろ畑に移植してもいいころ。

が、害虫が心配で、なかなか決断できないでいるところ。

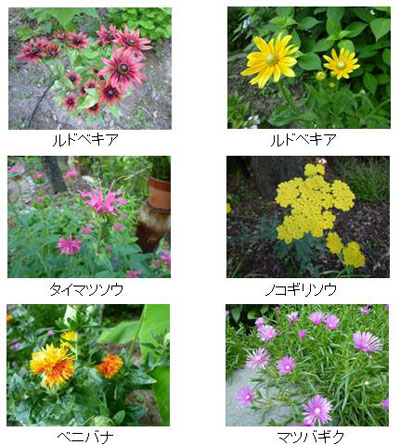

7月15日(日)梅雨の季節の花たち

7月13日(金) 他人の手

実家のある鶴岡は、7月13日がお盆である。

庭の花や、祖母の好きだった饅頭の他に、取れたて野菜も持参する。

母の言うこと「あらァお前、顔と別人のようだわ、その手!」

日に焼けて真っ黒、ごつくて、節高・・・うーん、確かに。

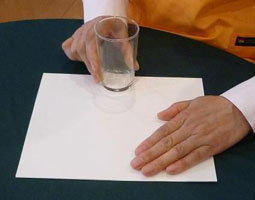

この前、手づくり絵本キットの解説書を作るため、写真撮影していた時のこと。

手元を写す段になって、我ながら、引っ込めたくなるような手だと思ったので、

理事に、

「手だけだから代わって~」

と懇願したが、

「カメラマンはモデルになれない」

と、言われ、やむなく撮影強行。

しっかりお百姓さんの手だわさ。

畑仕事の勲章なんだけどね。

7月12日(木) 農家レストランランチメニュー

今朝の収穫。

で、今日の日替わりランチのメニューは、こうなった。

・イタリア野菜(カーボロネロ&ローメインレタス)とベーコンのパスタ

・丸ごと一個のオニオンスープ

・野菜サラダ

・ラズベリーゼリーのヨーグルトソース

(オプション)

・グリンピースご飯

・紫蘇巻

・オカヒジキの辛し和え

・インゲンの胡桃和え

・キュウリとナスの塩麹漬

本日は、手づくり絵本キットの開発に尽力してくださった、Hさんがお客さま。

7月10日(火) タマネギ収穫

タマネギは、葉が半分以上枯れてきた。

が、なかなか晴天が続かないせいで、収穫できない。

ずるずると、去年より二週間も遅れた。

早く掘り上げないと、腐ってしまう。

気がもめっぱなしだったが、今日は予報に反して天気よさそう。

おまけに少し風もある。

デスクワークを中止して、とっとと収穫作業に取り掛かる。

とりあえず半分収穫。

早速お昼は、『生スライス鰹節かけ』をいただいた。

甘くジューシーでおいしい。

7月6日(金) 梅雨らしい天気ですね

ぞくぞく初収穫。

7月5日(木)シカクマメ栽培日誌③

播種したのが、6月8日。

発芽率30パーセント。うち1本は、虫に芽を食われてだめになった。

意外と発芽率が悪い。

と思ってあきらめていたら、本日あらたに3本の芽を確認。

ああ、土を棄てないでおいてよかった。

南方系植物は、気温が上がらないと、発芽のそろいが悪いようで。

7月5日(木)エダマメの失敗

ビニールポットでの播種は大成功。

虫の害にもあわず、30本はうまくいくはずだった。

早く畑に植えたほうがいいらしいが、双葉が見えるうちは、鳥にねらわれやすいからと、不織布をか

けたら、7割5分がた、枯れてしまった。

思いもよらぬ失敗だ。

7月4日(水)着々着果

あまり雨が降らないので、カボチャの受粉が順調です。

実のなっているところに、目印の棹を立てた。

目下のところ20本。

7月3日(火)収穫目前だったのに

昨日の夕方までなんともなかった枇杷が、朝見たら、袋と種が地面に転がっていた。

もうちょっとで収穫だったのに全滅。

にっくきムクドリめ!

7月1日(日) タマネギ大成功

直径10センチ以上になった。